Le voyage de retour vers la France, sans avoir été une promenade, fut toutefois parsemé de haltes. La première fut une déception. Elle espérait pouvoir présenter ses hommages à la duchesse d’Angoulême au château de Mittau, en Courlande où résidaient Louis XVIII et sa famille.

Marie-Thérèse de France, la fille de Marie-Antoinette, avait épousé le 10 juin 1799 son cousin germain, Louis Antoine d’Artois.

Au début de l’année 1800, Elisabeth Vigée-Lebrun avait fait un portait posthume de Marie-Antoinette que le comte de Cossé-Brissac s’était chargé d’apporter à la princesse qui lui écrivit le 15 avril 1800 :

Portrait posthume de Marie-Antoinette – Collection Wildenstein New-York

“Le comte de Cossé m’a remis, madame, le portrait de la ma mère que vous l’aviez chargé de m’apporter. Vous me procurez la double satisfaction de voir, dans un de vos plus beaux ouvrages, une image bien chère à mon cœur. Jugez donc du gré que je vous ai d’avoir employé vos rares talents à me donner cette preuve de vos sentiments ; soyez persuadée que j’y suis plus sensible que je ne puis vous l’exprimer. Comptez également, madame, sur mes sentiments pour vous.”

Signature de la duchesse d’Angoulême

Mais le 20 janvier 1801, à la veille du terrible anniversaire, la famille royale de France reçut l’ordre de l’empereur Paul Ier de quitter Mittau. Le 23 janvier, elle partit à nouveau sur le chemin de l’exil qui durera quatorze ans.

La duchesse d’Angoulême partie, sans qu’elle ait pu la voir, Elisabeth décida alors de se rendre à Berlin où elle arriva fin juillet 1801, après un voyage éprouvant en Prusse Orientale.

Une fois de plus, les tracasseries administrative et douanières passées, elle reçut le meilleur accueil. Arrivée à peine depuis trois jours, elle reçut une invitation de la reine Louise de Prusse, de se rendre à Potsdam pour y faire son portrait. “

La plume est impuissante pour peindre l’impression que j’éprouvais la première fois que je vis cette princesse. Le charme de son céleste visage, qui exprimait la bienveillance, la bonté, et dont les traits étaient si réguliers et si fins ; la beauté de sa taille, de son cou, de ses bras, l’éblouissante fraîcheur, tout enfin sur passait en elle ce qu’on peut imaginer de plus ravissant.”

Louise de Prusse – 1801 – Musée du Palais de Charlottenburg

Elisabeth Vigée-Lebrun redevenait portraitiste de reine. Louise de Mecklenburg-Strelitz ( 1776-1810) était la fille du duc de Mecklenburg-Strelitz et de Frédérique de Hesse-Darmstadt.

En 1793, elle épousa le prince Frédéric-Guillaume de Hohenzollern, héritier du trône de Prusse. Quand Elisabeth fit son premier portrait, elle était reine depuis 1797 et elle n’avait que 25 ans.

Devant l’invasion de la Prusse par Napoléon, elle devint une ardente patriote, anti-française, l’âme de la résistance prussienne. Elle ne vécut pas assez longtemps pour voir la victoire des Alliés, parmi lesquels, la Prusse, en 1815, la fin de l’empire français et son mari triompher au Congrès de Vienne.

Louise de Prusse – 1802 -Collection du Prince Georges de Hohenzollern

Comme l’avait fait Marie-Antoinette, la reine Louise traite Elisabeth en amie. Elle s’occupe de son confort et la couvre de cadeaux. L’artiste est bien entendu dans la meilleure société et elle peint la princesse Louise de Hohenzollern, épouse du prince Antoine Radziwill.

Princesse Louise Radziwill ( 1770-1836) née princesse de Prusse – 1801

Metropolitan Museum – New York

Mais il lui fallait quitter Berlin. “Depuis que j’ai quitté la Russie, on me demande à Vienne, à Brunswick, à Munich et à Londres, sans parler de Saint-Petersbourg où l’on me rappelle avec instance.”

Sa route passe par Dresde, puis Weimar et Francfort mais elle n’est séduite par aucune de ces villes. Elle a hâte d’arriver à Paris.

“ Je n’essaierai pas de peindre ce qui se passa en moi lorsque je touchai cette terre de France que j’avais quittée depuis douze ans ; l”effroi, la douleur, la joie qui m’agitaient tour à tour ( car il y avait de tout cela dans les mille sensations qui me bouleversaient l’âme). Je pleurais les amis que j’avais perdus sur l’échafaud ; mais j’allais revoir ceux qui me restaient encore. Cette France dans laquelle je rentrais, avait été le théâtre de crimes atroces ; mais cette France était ma patrie.”

Arrivée à Paris, elle s’installa dans sa maison de la rue du Gros-Chenet. “M. Le Brun, mon frère, ma belle-sœur et sa fille, vinrent me recevoir à ma descente de voiture, pleurant tous de joie de me revoir, et j’étais moi-même bien attendrie.”

Le soir même elle fut conduite dans une grande salle de la maison “…et dès que je fus entrée, tout le monde se tourna vers moi, les spectateurs battant des mains, et les musiciens en frappant de leur archet sur leur violon. Je fus tellement sensible à un accueil si flatteur, que je fondis en larmes. Je me souviens que Mme Tallien était à ce concert, éclatante de beauté.” Une des reines du nouveau Paris et de la nouvelle France était donc là pour l’accueillir.

Madame Tallien, née Teresia Cabarrus -« Notre Dame de Thermidor »

Future princesse de Chimay

A cet automne 1801, depuis le 9 novembre 1799, la France était sous le régime du Consulat, avec à sa tête le général Bonaparte. L’objectif du nouveau gouvernement est de rétablir la paix, la paix à l’intérieur avec la pacification de l’Ouest royaliste et l’abolition des sanctions contre les émigrés et la paix à l’extérieur avec le Traité de Lunéville signé avec l’Autriche, le 9 février 1801.

Il n’est pas nécessaire de dire ici toutes les mesures imposées par le Premier Consul et adoptées par la population française. L’établissement d’une société hiérarchisée non en fonction des ordres, comme sous l’Ancien Régime, mais en fonction de la fortune et de la notabilité, base de l’édifice politique.

Elisabeth Vigée-Lebrun est rapidement prise par le tourbillon mondain. Elle retrouve avec bonheur ses amis artistes, Greuze, Robert, Brongniart, mais aussi ses amies aristocrates, la marquise de Grollier, Mme de Verdun, la comtesse d’Andlau, la comtesse de Ségur et bien d’autres.

Les bals et soupers se succèdent. Madame Récamier, Madame Tallien la charment. Elle fait connaissance de Mr de Metternich. Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, a ouvert un pensionnat où les jeunes filles de la bonne société viennent apprendre les usages du monde, avec l’approbation voire l’encouragement de Bonaparte.

Princesse Ekaterina Dolgorouki (1769-1849 ) née princesse Bariatinskaïa – 1797 -Musée d’état – Palais Vorontzov Palace – Alupka, Crimée

Elle voit aussi les Russes et les Allemands qui l’ont soutenue lors de son exil et qui se trouvent à Paris. La princesse Dolgorouki est de ceux-là. Elle lui dira plus à propos de la Cour du Premier Consul : “ Ce n’est point une cour mais une puissance.”

Enfin, elle été présentée au général Bonaparte. “ Il m’arrivait ici, comme pour l’impératrice Catherine, II de m’être peint en imagination un homme si célèbre sous la figure d’une homme colossal.” Mais elle est surprise de constater qu’il était petit et mince.

Elle est donc fêtée mais elle a le cœur gros. Ne pas retrouver sa mère décédée un an auparavant, traverser l’ancienne Place Louis XV, lieu du martyre de sa chère Marie-Antoinette, sont des épreuves qu’elle surmonte difficilement. Elle souhaite la solitude et la trouve dans une petite maison, au milieu des bois, près de Paris. “ Cela me convenait à merveille ; car ma mélancolie était si grande que je ne pouvais voir personne…pour mettre fin à un état d’esprit aussi pénible, je me décidai à faire un voyage.”

Le 15 avril 1802, elle partait pour Londres. Son installation la déçoit. Elle doit déménager trois fois et finit par s’installer dans l’élégant quartier de Mayfair, près de Hanover Square.

L

a ville aussi la déçoit, même si “les rues de Londres sont belles et propres.”. Il n’y a pas de musée. “ Les dimanches à Londres sont aussi tristes que le climat.” La ville est sans cesse dans le brouillard et la fumée.

Portman Square, un des lieux de résidence d’Elisabeth à Londres

Les réceptions auxquelles elle est conviée, les “routs”, sont ennuyeuses car personne n’y parle. Les cercles tenus par les dames sont muets. Il n’est pas de bon ton de faire la conversation. “ Au dîner les femmes sortaient de table avant le dessert, les hommes restaient pour boire et pour parler politique…Après le dîner on se réunissait dans une belle galerie, où les femmes sont à part, occupées à broder, faire de la tapisserie et sans dire un mot. De leur côté, les hommes prennent des livres et gardent le même silence.”

Elle évoque la “morgue gothique de très laides et très vieilles anglaises de province » alors que “les grandes dames de Londres et les Anglaises qui ont voyagé sont aimables et polies…”

“ Quoique le bon accueil que l’on voulait bien me faire m’ait engagée à rester près de trois ans à Londres, que je ne comptais d’abord y passer que trois mois, le climat de cette ville me semblait fort triste.”`

Mais il n’y a pas que des inconvénients en Angleterre. La campagne est belle. “La ville de Bath…est bien certainement la plus belle du royaume, je l’aime d’autant plus que c’est une cité bâtie à la campagne ; aussi l’air qu’on y respire est-il parfumé.”

Jane Austen qui est à Bath durant la même période n’en donne pas une vision aussi idyllique. Il y a aussi Mat-Lock” qui “offre tout-à-fait l’aspect d’un paysage suisse…

Tumbridge-Well, où l’on prend des bains, est de même un endroit fort pittoresque. Il est vrai qu’on s’y délecte le matin en parcourant ses beaux environs…Brighton…où le prince de Galles avait alors fixé sa résidence est une assez jolie ville située en face de Dieppe, et de laquelle on peut voir les côtes de la France.” Ce qui est assez étonnant…

Rapidement Elisabeth a donc gravité dans le premier cercle. Dans sa maison où elle donne des concerts, elle reçoit le prince de Galles (1762-1830 ), le futur George IV, qui luit dit “ Je voltige dans toutes les soirées mais ici je reste.”

Le prince de Galles peint en 1805 – miniature d’après le portait d’Elisabethe Vigée-Lebrun

Elle rencontre lady Herdford, la maîtresse du prince, lady Monk et bien d’autres. A ces concerts elle a Madame Grassini (1773-1850), la cantatrice italienne, à la voix de contralto, au début de sa brillante carrière

Giuseppa Grassini – 1803 -Musée Calvet Avignon

“ La femme de Londres la plus à la mode à cette époque était la duchesse de Devonshire. J’avais souvent entendu parler de sa beauté et de son caractère influent en politique, et, lorsque j’aillais lui faire visite, elle me reçut de la manière la plus aimable.”

Giorgiana Cavendish, née Spencer, duchesse de Devonshire par Angelica Kaufman vers 1800 – Collection Standsted Park – Surrey

Il y a autour de Giorgiana Spencer (1757-1806) comme un air de Versailles car elle a connu la reine Marie-Antoinette lors de ses séjours en France. Elle va à Knowles – château où fut élevée Vita Sackville-West – et y est reçue par la duchesse de Dorset qui lui dit “ Vous allez bien vous ennuyer ; car nous ne parlons pas à table.” Elle put toutefois admirer la belle collection de tableaux, comme elle put le faire aussi dans les grandes demeures de Londres ou de la campagne.

Arabella Diana Cope (1767-1825), duchesse de Dorset – 1803 -National Trust

“Je prenais mon parti sur cette monotonie de cette vie anglaise, qui ne pouvait être de mon goût après avoir habité si longtemps Paris et Petersbourg. Je passai quelques temps à Stowe, chez le marquis de Buckingham. Le château était magnifique et rempli de tableaux des plus grands âtres. je me souviens surtout d’un portait de Van Dyck où je revois encore une main tellement belle, et tellement en relief, qu’elle faisait illusion…Le marquis et la marquise de Buckingham recevaient les Français avec infiniment de grâce et de bonté.”

Elle fait le portait de lady Elisabeth Berkeley (1750-1828), épouse du dernier margrave de Brandebourg-Anspach, une grande dame à la réputation sulfureuse, dont Elisabeth reçut l’hospitalité.

Elle fit aussi celui de Jane Wilson, épouse de Spencer Perceval, Procureur Général du Royaume, futur Chancelier de l’Echiquier.

Mrs. Spencer Perceval, née Jane Wilson (1769-1844) – 1804

Collection privée

Elle est reçue par Margaret Chinnery (1765-1840), dont le mari était Directeur du Trésor, qui lui fait une superbe réception dans sa propriété de Gillwell. Elle patronnait les arts. “Mme de Chinnery était une très belle femme, dont l’esprit avait beaucoup de finesse et de charmes.” Elle entretenait une correspondance avec Mme de Genlis dont elle suivait les méthodes d’éducation. Elisabeth la peint lisant une lettre de Mme de Genlis.

Margaret Chinnery – 1803 -Eskenazi Museum of Art, Indiana University

Mais elle ne voit pas que des Anglais. Elle retrouve son ami le prince Baryatinski. Il y a le comte d’Artois, il y a aussi le duc d’Orléans et son frère le duc de Montpensier. Elle revoit le comte de Vaudreuil. Elle est en pays connu.

“ Le Traité d’Amiens a été rompu (17 mai 1803), et tous les Français qui ne résidaient pont en Angleterre depuis plus d’une année furent obligés de partir aussitôt. Le prince de Galles, auquel je fus présentée, m’assura que je ne devais pas être comprise dans cet arrêté, qu’il s’y opposait et allait demander tout de suite au rois son père une permission pour moi.” C’est peu dire qu’Elisabeth Vigée Lebrun, comme à Saint-Petersbourg, était en cour mais en juillet 1805, elle rentre à Paris.

Elle aura revu lady Hamilton, à l’époque maîtresse de lord Nelson, rencontré en société lord Byron. Elle a connu Benjamin West (1738-1820) le portraitiste du roi George III (1738-1820) et pu admirer l’œuvre de Reynolds, l’autre grand portraitiste de la deuxième moitié du XVIIIème siècle.

Lord Byron -Collection privée

Sa période anglaise ne fut pas la plus féconde. Elle ne compte que vingt-cinq portraits, selon elle, auxquels il faut ajouter des pastels. Mais la société anglaise ne manquait pas de grands portraitistes.

Mais sa fille, Julie, accompagnée de son mari est à Paris. Il est chargé par Mr Naryschkine de recruter des artistes pour Saint-Petersbourg.

Après un voyage mouvementée, elle a été consignée huit jours à Rotterdam, pour un passeport périmé. Il faut dire que la très royaliste, Elisabeth Vigée-Lebrun, liée aux milieu des émigrés encore en exil, ne peut qu’inquiéter. Et si elle était une espionne envoyée en France pour servir leur cause ?

La réalité est plus prosaïque. Elle rentre chez elle heureuse de revoir ses amis et surtout sa fille. Sa seule consolation avec elle est de la voir tous les jours mais Julie n’est plus une oie blanche.

Mal mariée, elle aime la mauvaise compagnie, à laquelle elle est encouragée par son père. Le mari reparti, son mariage étant un naufrage, Julie “resta en France en France à ma grande satisfaction. Pour son malheur et pour le mien, ma pauvre enfant avait une tête extrêmement vive ; de plus, je n’étais point parvenue à lui donner complètement lé dégoût que je ressentais pour la mauvaise compagnie…l’on concevra que parfois elle ait pu me faire verser quelques larmes amères.”

Angélica Catalani – 1806 -Kimbel Art Museum Fot Worth – Texas

Mais pour Elisabeth, la mondaine non avouée, il y a des compensations. Elle fait la connaissance d’Angélica Catalani (1780-1849), cantatrice qui début en 1795, à la Fenice, à seize ans, puis poursuivit sa carrière à l’Opéra de Paris et enfin à Londres.

Ayant amassé une immense fortune, elle se retire en 1830 à Florence où elle fonde une école gratuite de chant, qu’elle dirige elle-même. Elisabeth eu le plaisir de l’avoir à ses soirées musicales. Le monde du théâtre l’attire aussi et les plus grands acteurs et actrice fréquentent son salon.

Si son voyage en Angleterre a déplu à l’empereur, “ Madame Lebrun est allée voir ses amis”, comme le lui a rapporté le comte de Ségur, fervent de Napoléon. Mais cela n’empêche pas ce dernier de lui commander le portrait de sa sœur, Caroline (1782-1839), en 1807, à l’époque grande-duchesse de Berg, puis reine de Naples de 1808 à 1815.

“ Il est impossible de décrire toutes les contraints, tous les tourments qu’il m’a fallu endurer pendant que je faisais ce portrait…Enfin tous les ennuis que Mme Murat me fit éprouver finirent par me donner tant d’humeur, qu’un jour, comme elle se trouvait dans mon atelier, je dis à Mr Denon assez haut pour qu’elle pût l’entendre : “ J’ai peint de véritables princesses qui ne m’ont jamais tourmentée et ne m’ont jamais fait attendre.” Le fait est que Mme Murat ignorait parfaitement que l’exactitude est la politesse des rois…”

Caroline Murat et sa fille – 1807 -Musée du Château de Versailles

Cette corvée terminée, la revoilà sur les routes, “ en 1808, pour aller courir les montagnes.”

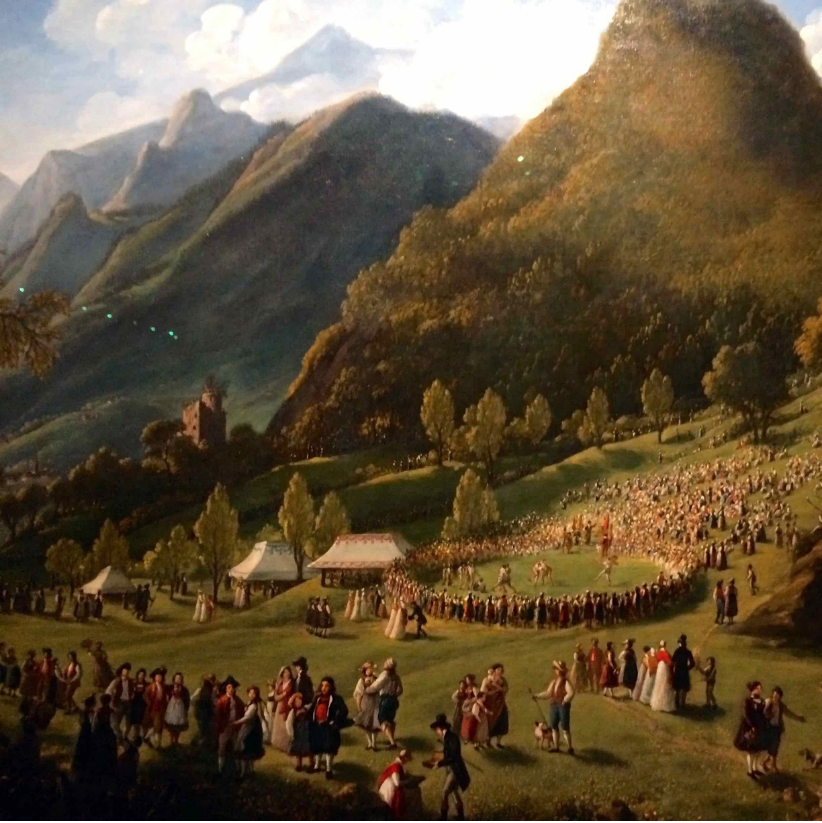

Elle peindra quelques scène de fêtes en montagne, comme “La Fête des Bergers” à Unspunnen, dans l’Oberland Bernois.

Dans ses Mémoires, elle s’étend longuement sur son voyage des les Alpes, françaises, suisses et savoyardes. Elle séjourne à Chamonix mais est loin d’être enchantée du site.

La Fête des Berges à Unspunnen (Suisse) – 1808 -Musée des Beaux-Arts de Berne

Le Dôme du Mont-Blanc et l’Aiguille du Gouté, près de la Vallée de Chamounix – Pastel – 1807-1809 – Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Mais le grand moment de ce voyage est sa rencontre avec Germaine de Staël (1766-1817). Elle passe huit jours à Coppet où elle est avec Juliette Récamier, le comte de Sabran, Benjamin Constant et le prince Auguste-Ferdinand de Prusse.

“La société se renouvelait sans cesse ; on venait visiter l’illustre exilée, celle que l’empereur poursuivait de ses rancunes…Madame de Staël recevait avec grâce et sans affectation”. Cette société aristocratique, artiste et intellectuelle était celle qui lui convenait. Elle ne put pas ne pas peindre le portait de Corinne. A Genève, elle fut reçue membre de l’Académie.

Germaine de Staël – 1809 -Musée d’Art et d’Histoire de Genève

A Paris, elle avait eu toutefois le plaisir de revoir la comtesse Hélène Potocki (1763-1815), petite nièce du dernier roi de Pologne, Stanislas Poniatowski.

Ardente patriote polonaise, elle voyait en Napoléon le libérateur de son pays. Elisabeth ne lui en voulait pas de cette admiration et c’est à elle qu’elle écrit les lettres racontant son voyage. Née princesse Massalka, puis princesse de Ligne et enfin princesse Potocki, elle une femme de culture européenne, là aussi pour le plus grand bonheur d’Elisabeth Vigée-Lebrun.

Hélène Massalka, princesse Potocki – 1808 -Musée National de Varsovie

De retour à Paris, elle décide de s’installer à la campagne, à Louveciennes, si riche en souvenirs de la gentille comtesse du Barry, dont le pavillon si charmant a été démeublé et pillé. Elle y vit si retirée qu’elle est surprise des évènements de 1814 qui ouvrent les portes de Paris aux Alliés, dont Alexandre Ier de Russie.

Elle vit l’entrée du comte d’Artois, alors Lieutenant Général du Royaume, puis enfin celle de Louis XVIII “ apportant le pardon et l’oubli pour tous. J’allai le voir passer Quai des Orfèvres; il était dans une calèche, assis à côté de Mme la duchesse d’Angoulême ; la Charte qu’il venait de faire proclamer ayant été reçue avec des acclamations de joie, l’ivresse des foules était grande et générale….Les cris “ Vive le Roi” s’élevaient jusqu’au ciel.”

Château de Louveciennes où elle vécut les trente dernières années de sa vie

Les Bourbons sont revenus en France. Si Elisabeth n’a jamais inquiétée par l’empereur et sa police, car elle vivait retirée, elle peut désormais laisser éclater sa joie et sa fidélité. Elle vit confortablement car elle très bien gagné sa vie. Elle peint à son rythme et pour son plaisir. Ce portait d’une jeune femme en Flora en est un exemple.

Jeune Dame en Flora – 1811 – Musée National de Suède.

Elisabeth n’est pas jalouse des succès de ses nouveaux confrères, comme Gérard ou David. Bien au contraire ils entretiennent d’excellentes relations. Gérard écrira d’elle “ C’est le beau rêve d’une belle âme, rendue par un beau talent.”

Son grand tableau de Marie-Antoinette avec ses enfants, après avoir été caché, est enfin offert à nouveau aux yeux du public. Elle en tire joie et fierté.

Mais arrive le temps des chagrins. En 1813, elle perd Mr Lebrun, qui n’était plus son mari. Elle n’avait plus de relations avec lui mais sa mort la peine.

En 1819, Julie meurt. Elle vient d’avoir 40 ans. “ Je la revoyais, je la revois encore aux jours heureux de son enfance…Hélas, elle était si jeune ! Ne devait-elle pas me survivre ?” Julie est morte dans la misère, couverte de dettes. La mère n’a-t-elle pas voulu l’aider, la fille n’a-t-elle pas demandé son aide ? En 1820, c’est son frère bien-aimé qui disparait. Elle a encore vingt deux ans à vivre.

La famille royale est là. Sans en être proche, elle est malgré tout de leur monde, celui des temps heureux avant la catastrophe de 1789. En 1819, elle a accepté de céder au duc de Berry sa “Sybille”, le portrait de lady Hamilton peint à Naples en 1792, qui ne l’avait quittée.

Elle admire ce prince sur qui repose l’espoir de la dynastie. Il semble avoir les qualités pour la continuer heureusement. Hélas, le 14 février 1820, il est assassiné. Son veuvage achevée, Marie-Caroline de Bourbon des Deux-Siciles, sa veuve, fera appel à elle pour deux portraits. En 1824, elle la peint en robe de velours bleu. En 1828, elle fera un portrait presqu’identique en robe rouge.

La duchesse de Berry (1798-1870) – 1824 -Collection privée

Après la mort de Julie et de son frère, elle est partie en voyage vers le sud-ouest de la France. Orléans, Blois, Chambord, la pagode de Chanteloup vestige du domaine du duc de Choiseul, sont ses étapes avant d’arriver à Bordeaux. Elle admire tout lors de ce voyage qui sera le dernier qu’elle entreprendra.

La baronne de Thelusson ( 1769- 1852) – 1814 -Localisation inconnue

Elisabeth vieillit entourée de ses amis qui lui prodiguent des marques d’affection. Les chagrins se sont estompés mais les souvenirs des temps heureux sont représentés par le marquis de Cubières, la marquise de Boufflers, le comte de Sabran auxquels se sont joints de nouveaux amis, la baronne de Thélusson, d’une grande famille noble d’amateurs d’art anglais et genevois, les peintres Gérard et Gros et leurs familles et bien d’autres.

Princesse Tatiana Borisovna Potemkine (1797-1869) née Galitzine – 1820

Collection privée

Elle ne manque pas de peindre l’aristocratie russe si chère à son cœur, comme la princesse Potemkine.

Sans petits-enfants, ce sont ses nièces qui l’entourent de leurs attention et de leur affection. Tout d’abord il y a Caroline Vigée (1791-1864), la fille de son frère, qui a épousé un de ses cousins, Louis baron de Rivière, secrétaire de la légation de Saxe à Paris, officier d’artillerie,.

Caroline de Rivière, née Vigée

Et il y a surtout Eugénie Lebrun (1797-1872) , la nièce de son mari qui a épousé Justin Tripier Lefranc, un historien d’art.

Eugénie Tripier Lefranc, née Lebrun – Autoportrait 1820

Musée de Brooklyn

Elles ont, toutes les deux, contribué à l’établissement de ses Mémoires, à la publication desquelles le mari d’Eugénie prit une part active. Le 29 février 1835, Elisabeth Vigée-Lebrun signera avec l’éditeur Hippolyte Fournier l’autorisation d’imprimer fin cents exemplaires de ses souvenirs. Une deuxième édition parut en 1869 à Paris.

A partir de 1838, sa santé décline. A la suite d’attaques cérébrales, elle perd la vue. Le 30 mars 1842, elle meurt à Paris, dans son domicile rue Saint-Lazare. Elle sera enterrée à Louveciennes, selon son désir. Elle avait mené une belle vie, fidèle à ses amis, à sa famille et à ses principes.

Léontine de Rivière – 1831 Nièce de Suzanne de Rivière, belle-sœur d’Elisabeth Vigée-Lebrun – Musée de l’Ermitage Saint-Pétersbourg

Didier Masseau dans son introduction aux Mémoires (Editions Taillandier -2009 et 2015) a écrit : “Il est vrai que la mémorialiste n’est ni une intellectuelle, comme Mme de Staël, ni même une analyste désireuse d’esquisser une réflexion véritable sur les très nombreux événements politiques auxquels il lui a été donné d’assister. Son attachement à la royauté est le principe fondateur qui accompagne sa pratique de peintre, sans qu’il soit même nécessaire de le justifier…. Mme Vigée-Lebrun demeure inconditionnellement fidèle aux pratiques et aux valeurs d’un temps pour lequel elle se sent faite et qui est à l’origine de son extraordinaire succès.”

Ses Mémoires n’ont peut-être pas la qualité littéraire de celles de la baronne d’Oberkirch, ou de la comtesse de Boigne mais elles témoignent d’une femme qui sut vivre de son art, saisir toutes opportunités et faire face aux chagrins.

Indépendante, Elisabeth Vigée-Lebrun ne compta jamais sur les autres. Elle gagna très bien sa vie grâce à son talent. Si quelques-unes de ses œuvres sont aujourd’hui dans des collections particulières, la plupart sont dans les plus grands musées du monde.

Laissons les derniers mots à son amie la princesse Kourakine : “Je rencontre toujours chez elle quelqu’un ou quelque chose qui me plait. Je n’ai de ma vie vu une femme plus aimable dans l’étendue du terme. Mais elle l’est surtout en voulant faire paraître les autres, en s’oubliant elle-même, puis la grande sûreté de son commerce la rend vraiment précieuse.”

Cette amabilité et son empathie se retrouvent dans les six cents soixante portraits qu’elle a peints. Les regarder est non seulement un plaisir des yeux mais un voyage dans le temps de la douceur de vivre, de la grâce et des manières d’une société, qui ne sont plus, désormais, qu’un souvenir.

La tombe d’Elisabeth Vigée-Lebrun à Louveciennes où elle a fait inscrire “ Ici enfin, je repose.”

Un grand merci réitéré à Patrick Germain pour nous avoir retracé la vie d’Elisabeth Vigée-Lebrun.

prince de Galles

Régine ⋅ Actualité 2025, Angleterre, Chimay, France, Pologne, Portraits, Prusse, Radziwill, Russie 64 Comments

14 mars 2025 @ 05:14

Excellents moments ,que ces lectures , merci à PGermain !

14 mars 2025 @ 07:20

Grand merci pour cette si intéressante biographie !

14 mars 2025 @ 07:21

Merci infiniment pour ce récit. Maintenant je regarderais les œuvres de madame Lebrun en y voyant aussi la femme passionnée qui animait l’artiste de talent.

14 mars 2025 @ 08:04

Cinq très beaux articles !

Je connaissais quelques tableaux de l’artiste et très peu sa vie.

Vous avez très agréablement comblé cette lacune.

Est-ce abuser d’en attendre d’autres sur le personnage de votre choix 😃?

Merci encore Patrick Germain.

14 mars 2025 @ 08:30

Merci pour ce partage si riche et passionnant !

14 mars 2025 @ 09:00

Merci à Cosmo de nous avoir fait connaître en détail la vie de cette femme libre et indépendante.

Elle aurait plu à Simone de B.

Sa vie nous montre aussi que sans indépendance financière, qui plus est quand celle-ci est acquise par son propre travail il ne saurait y avoir d’indépendance féminine.

14 mars 2025 @ 11:54

C’est d’ailleurs sa supériorité sur les autre mémorialistes qui sont citées. Elisabeth pouvait vivre de son art et aller partout où elle voulait. Madame de Boigne fit un mariage désastreux pour que ses parents à Londres aient de quoi manger. Madame de la Tour du Pin vivait de la pension de son mari. Madame d’Oberkirch n’aurait pu vivre sans les revenus du sien.

14 mars 2025 @ 09:16

En fait Madame Vigée-Lebrun ne connut pas le château de Louveciennes ici montré, qui date de Napoléon III, construit à l’emplacement de la maison qu’elle y avait acquise.

14 mars 2025 @ 18:41

Merci beaucoup pour cette précision. J’étais un peu surpris par l’architecture mais je n’avais pas pu avoir d’autres informations.

14 mars 2025 @ 09:26

Caroline Murat manquait aux rendez-vous qu’elle donnait à sa portraitiste, changeait de coiffure et de bijoux, ainsi que de robes.

14 mars 2025 @ 09:41

Cosmo a mis son talent de conteur au service d’ une femme talentueuse. C’ est un régal!

De manière anecdotique: une portraitiste qui s’ essaie au paysage, c’ est … comique!

14 mars 2025 @ 09:51

Lecture passionnante ! Merci pour ces articles !

14 mars 2025 @ 09:57

Portraits magnifiques mais, en particulier, de la reine Louise de Prusse. Elle était arrivée à Tilsitt, le 6 juillet 1807, et n’avait pas obtenu de Napoléon la restitution de Magdebourg. Pour marquer le centenaire de la Paix de Tilsitt, un pont avait été construit en l’honneur de la reine Louise. Il a été détruit en 1944 et restauré dans un style banal. C’est un pont transfrontalier entre l’actuelle Lituanie et la Russie.

15 mars 2025 @ 10:12

Oui, c’est la beauté de la reine de Prusse qui frappe le plus. Elle eut en tout dix enfants et garda toute sa beauté. Dommage qu’elle mourut si jeune. 34 ans je crois.

16 mars 2025 @ 11:18

La reine Louise de Prusse célèbre pour sa beauté avait séduit dit on le tsar Alexandre 1e, en visite d’état en Prusse. Elle espéra donc en faire autant avec Napoléon et le faire céder sur la question de Magdebourg . C’est du moins la mission diplomatique qu’on lui donna lorsque Napoléon arriva. Les contemporains de L’Empereur n’étaient cependant pas de force devant lui . Connaissant la réputation de beauté et de charme de la reine Louise Napoléon se douta de ce qu’on tramerait. A table , on la plaça à sa droite protocolairement et aussitôt il fut avec elle d’une froideur et d’une indifférence qui la décontenancèrent, elle qui était habituée aux hommages masculins … elle ne sut que balbultier maladroitement ; »sire… Magdebourg … Magdebourg …! » Napoléon dit brutalement que les dames ne devaient pas se mêler de politique et plutôt parler chiffons… La reine Louise garda une haine profonde pour le seul homme qui n’avait pas eu un regard pour ses charmes .

14 mars 2025 @ 10:00

Passionnant partage et très complet. Merci beaucoup Cosmo

14 mars 2025 @ 11:35

Ce fût un réel plaisir , un vrai bonheur que de vous lire. Merci infiniment. Tous comme les commentaires ayants retrouvés de l élégance.

15 mars 2025 @ 07:38

Tout comme…c est mieux !

14 mars 2025 @ 11:38

Un curieux mélange que Madame Vigée-Lebrun, finesse, délicatesse mais aussi force de caractère , indépendante et même avec une once d’aventurière car se lancer ainsi sur tous les chemins d’Europe était risqué .De plus , elle était vaillante car je crois qu’elle avait 87 ans quand elle est décédée .Une réserve , toutefois, je ne comprends pas son attitude vis-à-vis de sa fille .Elle aurait pu l’aider , elle était à l’aise financièrement .On a tous un côté ombré ! Vous m’apprenez qu’elle était inhumée à Louveciennes ! Grand merci pour votre érudition partagée et de quelle manière .

14 mars 2025 @ 12:03

Reportage passionnant.

Merci à Patrick Germain.

14 mars 2025 @ 12:07

Madame Vigée-Lebrun est très opaque sur la mort de sa fille âgée de 39 ans.

Julie rentra à Paris en 1804 et fréquenta des gens qui ne plaisaient pas à sa mère. Elles s’éloignèrent l’une de l’autre, vu que l’artiste ne parle jamais d’elle, tout en vivant dans la même ville et c’est là qu’on se demande ce qui se passa entre 1804 et 1819 date de la mort de Julie Lebrun. .

On sait avec certitude que Julie hérita des dettes de son père qui ne sut jamais gérer son argent. Mais pour la fin misérable de Julie, dont même EVL parle, on ne connait pas les détails. EVL dit qu’elle la retrouva malade dans un logement miséreux. Comment en était-elle arrivée là ? Et elle ne dit pas de quelle maladie sa fille se meurt.

Il y a une version soft . Les dettes mais aucune précision sur la maladie.

La version hard, est que Julie se serait prostituée et aurait contracté une maladie vénérienne qui l’aurait affaiblie et encore plus ruinée. La prostitution dans les dernières années je l’ai lu plusieurs fois. Mais je ne peux pas dire quelle version est la bonne.

Toutefois, ce qui est certain c’est qu’ en revenant en France en 1804 Julie vécut de sa peinture ou de son crayon. Elle n’avait pas le talent de sa mère mais reçut des commandes et fréquenta son père. Celui-ci mourut ruiné et les rares textes que j’ai lus disent que Julie hérita de ces dettes.

Ce qui est aussi certain c’est que EVL vécut heureuse avec ses nièces après la mort de sa fille et fut entourée d’affection.

15 mars 2025 @ 13:17

Je crois que nous nous posons les mêmes questions, concernant les relations d’Élisabeth Vigée-Lebrun et de sa fille.

14 mars 2025 @ 12:18

Dans ses mémoires, VGL toujours vague et opaque avec sa fille après 1799, écrit noir sur blanc que celle-ci, désenchantée après même pas deux semaines, lui avoue avoir eu tort de ne pas avoir écouté sa mère et épousé ce Gaetan Negris. Alors on pourrait croire qu’après la fin de ce mariage qui ne dura que 8 ans, la fille et la mère se rapprocheraient. Mais il n’en fut rien.

J’en déduis que l’amour maternel très fort d’Elisabeth fut à sens unique et que sa fille ne l’aimait pas vraiment. Cela arrive chez des filles choyées par leur mère. Il se peut qu’elle préférait son père, qui s’est moins dévoué pour elle. Nous connaissons tous des cas semblables.

14 mars 2025 @ 13:21

Merci de tout cœur pour ce récit captivant,qui laisse le regret de le voir s’achever ..

14 mars 2025 @ 13:22

Un vrai bonheur de lecture que ces articles qui nous ont donné à voyager en Europe aux côtés de cette femme libre qui a maîtrisé sa vie malgré les bouleversements politiques.

14 mars 2025 @ 13:34

Une vie plus intéressante et variée que ses œuvres.

14 mars 2025 @ 13:53

Comment une femme qui dit avoir bien gagné sa vie, peut laisser son unique fille mourir dans la misère et couverte de dettes ? Elle ne pouvait pas ne pas connaitre la situation de son enfant. Plutôt que de courir les mondanités, elle aurait pu sen occuper !

Sinon, j’ai lu les 5 épisodes de ce récit avec grand plaisir.

15 mars 2025 @ 08:55

Ce n’est si manichéen que ça. L’enfant ne souhait peut-être pas être aidée. EVL a peut-être tout tenté pendant des années pour Julie qui certainement hérité du caractère de son père, et qui finalement a préfèré ne pas parler de son échec de mère (même là j’extrapole). Il y aurait presque un film à imaginer de cette période là.

16 mars 2025 @ 10:32

Au début de cette rétrospective, j’avais écrit que la vie de Julie Lebrun était comme un roman. Donc je vous rejoins.

16 mars 2025 @ 15:55

Je pense qu’elle aurait dû reprendre sa fille sous sa protection, une fois que cette dernière était revenue en France, et surtout une fois débarrassé de ce piètre mari. C’est à se demander si EVL n’avait pas honte de ce qu’était devenue sa fille ( mauvais mariage, mauvaises fréquentations…) et que ça faisait un peu tâche dans la vie mondaine qu’elle s’était construite. Raison pour laquelle elle en parlait peu dans ses mémoires.

17 mars 2025 @ 09:45

C’est aussi possible, après tout EVL avait des factures à payer et un business accessible qu’aux nantis à faire tourner.

17 mars 2025 @ 10:26

Si Julie a vraiment versé dans la prostitution, il se peut que sa mère ait voulu rester en dehors de tout cela, et a pu avoir honte. Mais elles se ont retrouvées et réconciliées les derniers jours ou dernières semaines de la vie de Julie.

15 mars 2025 @ 10:09

C’est une bonne remarque et je pense que nous ne saurons jamais le fin mot de l’histoire. Mais je pense que c’est trop facile de blâmer la mère. Que s’est-il vraiment passé ?

14 mars 2025 @ 16:28

Magnifique récit d’une vie très riche en rencontres et voyages innombrables alors que pour ma part je ne connaissais qu’une partie de la vie de l’artiste passée à la cour de France. Son oeuvre est immense et cosmopolite.

Encore merci pour toutes ces découvertes.

14 mars 2025 @ 16:39

Merci beaucoup Patrick Germain, j’attendais la dernière publication pour lire tout d’un coup, et je vais m’y mettre.

Bonne journée.

16 mars 2025 @ 07:13

Louise K,

Vous allez passer un agréable moment car cet article est magnifique.

Seule petite remarque, je trouve que toutes ces femmes se ressemblent à savoir la forme des yeux, la bouche et enfin la teinte de la peau. En passant rapidement d’un portrait à un autre sans lire le texte, cela m’a frappé.

16 mars 2025 @ 11:26

Chère Roselilas j’avais envie de faire la même remarque : bien que la ressemblance de chaque modèle ait été saisie toutes ces magnifiques femmes se ressemblent un peu comme les femmes d’aujourd’hui se ressemblent toutes après avoir fait un lifting ets’être fait raboter le nez. Je crois que Vigée- Lebrun embellissait ses modèles en gommant les défauts à l’instar du peintre Vidal Quadras de notre époque qui peignait nos reines et princesses. Il donnait la ressemblance et la personne était cependant plus belle qu’en réalité ou « sublimée ».

14 mars 2025 @ 18:58

Cosmo, est-ce bien par une photo du palais de Mittau que vous avez illustré le début de votre texte puisque vous y faites allusion ? La ville s’appelle, actuellement, comme vous le savez, Jelgeva et j’avais été très déçue en la visitant. J’ai découvert, ensuite, qu’elle avait été détruite à près de 90%, en 1944. On ne se rend pas compte que le palais construit par Rastrelli a été endommagé car il a été restauré à partir de 1956 et il abrite une université.

15 mars 2025 @ 07:37

Passiflore,

Il y a deux grands châteaux baroques en Lettonie, celui de Mittau, que je montre, et celui de Rundale. Je n’ai pas visité Mittau mais j’ai pu visiter Rundale dans les années 90, en plein hiver, guidé par la conservatrice qui parlait français, heureuse de pouvoir montrer cette demeure superbe. Nous étions deux. Un merveilleux souvenir.

Avez-vous lu Courlande de Jean-Paul Kaufman ? Un de mes amis, Laurent de Commines, a publié un beau livre de ses aquarelles des manoirs et châteaux de Courlande qu’il avait visités sur mon conseil.

Bon weekend

Cosmo

15 mars 2025 @ 09:27

Cosmo, en effet on ne peut pas visiter le château de Mittau puisqu’il est, maintenant, une administration. Je m’étais contentée de pique-niquer aux abords, en l’admirant, et en pensant qu’aucun étudiant ne s’imaginait qu’un roi de France y avait fait deux séjours. Je vais me procurer « Courlande » mais Jean-Paul Kaufman a-t-il visité le château (certainement démeublé et, déjà, en mauvais état intérieur du temps de Louis XVIII), je n’en suis pas sûre ?

Bon week-end

Passiflore

16 mars 2025 @ 11:29

Passiflore,

Je ne me souviens plus s’il a visité Mittau ou non car son livre est essentiellement sur la Courlande, ses paysages, ses manoirs délabrés, son aristocratie défunte et le charme de cette partie de l’Europe du Nord.

SI la Courlande vous intéresse, je ne saurais que vous recommander de lire Eduard von Keyserling (1855- 1918). Ses œuvres sont le chant du cygne de l’aristocratie germano-balte. Mais peut-être les avez-vous déjà lues ?

Bon dimanche

Cosmo

17 mars 2025 @ 10:18

Merci, Cosmo, pour vos conseils. Savez-vous que c’est grâce à vous (à votre saga sur Napoléon III) que j’ai découvert le site N&R ! Je ne le regrette pas en dehors de quelques crises d’agressivité envers moi (et envers quelques autres) de la part d’internautes manifestement mal dans leur peau mais qui, ayant beaucoup d’assurance tout de même, n’en ont même pas idée, l’agressivité n’étant pas innée.

14 mars 2025 @ 19:17

J’ai attendu cette fin de semaine pour pouvoir lire les cinq articles à la suite. C’était aussi complet qu’enrichissant. Merci beaucoup pour la qualité de ce récit, qui m’a fait découvrir de nombreux portraits absolument sublimes réalisés par Elisabeth Vigée-Lebrun.

Une petite question m’a traversé l’esprit, au vu de tous ses déplacements dans les Cours européennes : Mme Vigée-Lebrun parlait-elle d’autres langues que le français ?

15 mars 2025 @ 13:41

Calliope,

Pour plus d’ informations, vous pouvez lire les commentaires de l’ épisode précédent.

16 mars 2025 @ 09:27

Merci beaucoup, Iris Iris, j’ai effectivement trouvé la réponse à ma question (ou plutôt les explications les plus plausibles). Dans ma hâte de terminer la lecture des cinq articles, j’ai manqué les commentaires, qui enrichissent pourtant le récit.

14 mars 2025 @ 19:57

Merci pour ce passionnant reportage sur une femme d’exception, libre et indépendante qui assuma pleinement les exigences de sont art.

14 mars 2025 @ 20:00

Voilà voilà…j’ai regardé les belles images..mais c’est ce week-end, seule et tranquille que je vais tout reprendre depuis le début et certainement y trouver satisfaction. Merci d’avance Cosmo.

14 mars 2025 @ 22:59

Merci beaucoup Patrick Germain. Je connaissais déjà les souvenirs d’Elizabeth Vigée-Lebrun mais votre série d’articles bien illustrés et documentés retracent sa vie de manière très interessante pour le plus grand plaisir des lecteurs de N&R. Merci aussi Régine pour la publication de ces articles.

15 mars 2025 @ 00:36

Superbe, merci infiniment !

15 mars 2025 @ 06:57

Une immense artiste !!!

15 mars 2025 @ 07:19

Merci pour ces récits très intéressants!

15 mars 2025 @ 11:18

merci beaucoup pour ce récit, illustré des si beaux portraits exécutés par Elisabeth Vigée Lebrun. Le seul tableau pas très réussi est le mont-blanc. Une vie très riche et heureuse, malgré le malheur de sa fille.

16 mars 2025 @ 14:18

Oui c’est amusant de voir que la qualité d’exécution des paysages est bien inférieure à celle des portraits, ce qui dénote probablement une moindre pratique.

15 mars 2025 @ 11:29

Passionnante série, je suis frappé par le nombre de portraits présentés qui montrent bien le talent de l’artiste qui sut rendre la personnalité de ces femmes si diverses. Le talent au service de la réalité. Un rare plaisir. Merci.

15 mars 2025 @ 18:09

Merci, cher Patrick, de ce récit qui se suit si agréablement, au gré des voyages de votre héroïne. De ce qu’on en perçoit ici, elle était bien meilleure peintre qu’écrivaine, ses notations sur les gens qu’elle rencontrent semblant assez convenues, certes d’une courtoisie irréprochable, mais très peu personnelles. Les portraits qu’elle fait de ceux qu’elle a rencontrés, un véritable Who’s who de l’époque, ne renseignent finalement pas beaucoup sur leur véritable personnalité.

Mais pour le coup, la richesse de l’iconographie qui accompagne votre récit nous fait mesurer le grand talent de portraitiste d’Elisabeth V-L.

Elle s’est, et c’est ce qui m’a le plus frappé dans votre récit, imposée facilement dans son domaine. Elle reste une femme qui n’a pas eu à se battre contre l’adversité, qui a tout de suite été très demandée, largement appréciée, et qui aura, y compris au cours de son exil, eu une vie très confortable.

En tout cas, mes remerciements chaleureux pour vos beaux articles !

17 mars 2025 @ 19:00

Oui, j’ai été dépité, frustré, de ne pas lire sous sa plume des commentaires ou impressions sagaces, ou des scoops, sur tous ces beaux esprits de l’époque qu’elle a réunis autour de sa table pour des repas sympas et sans façons, ou des soirées dans son salon, où ils refaisaient le monde.

16 mars 2025 @ 09:24

Mille mercis Cosmo pour ce récit si bien présenté et documenté. Comme à mon habitude, à chacune de vos séries, j’attends le dernier chapitre pour tout lire. Je me suis tout simplement régalée !

16 mars 2025 @ 12:26

Je me joins aux félicitations de tous . Cela a été un vrai plaisir de vous lire et d’ apprendre beaucoup de choses dans votre récit si vivant .

Une dernière question : ce grand château de Mittau appartenait-il à la belle duchesse de Courlande , Dorothea le grand amour de Talleyrand , qui maria la fille de celle-ci Dorothée à son neveu le futur duc de Dino ? C’est bien connu , la petite histoire rejoint souvent la grande …

18 mars 2025 @ 07:16

Marinella,

Dorothée n’a jamais vécu dans ce château. Elle ne l’a pas possédé non plus car depuis 1795, il avait été pris par la Russie. Résidence de la famille royale française pour un temps, très court, il fut ensuite affecté à l’administration d’occupation tsariste.

Triste destin pour cette grande demeure.

Cosmo

18 mars 2025 @ 15:39

Merci beaucoup Cosmo .

16 mars 2025 @ 14:16

De nombreux très beaux portraits dans cette série d’articles ; celui de Louise de Prusse est superbe, probablement à l’image du modèle !

J’apprécie de trouver encore parfois sur ce site des articles qui ne soient pas là juste pour « faire du clic » mais plus riches.

17 mars 2025 @ 23:00

Que dire ? Tout l’a été. Comme dit en début de semaine, j’ai attendu le mot « fin » pour tout lire attentivement et admirer la superbe iconographie dont vous nous gratifiez à chaque exposé, mais ici plus encore, s’agissant d’une peintre !

J’ai été particulièrement intéressée par le deuxième volet, car vous y parlez du château de Mauperthuis où Elisabeth Viger-Lebrun et son époux firent de nombreux séjours. Or Mauperthuis est tout proche de Coulommiers, je connais donc bien ce lieu et si vous le permettez je vais apporter quelques détails non pas sur l’héroïne de vos recherches, je n’ai rien à ajouter à l’excellent travail que vous nous avez offert, mais sur le château, enfin ce qu’il en reste, c’est à dire une partie du parc.

Ledoux et Brongniart que vous évoquez, étaient comme le marquis de Montesquiou, franc-maçons et ils ont conçu le parc comme un parcours à vocation maçonnique.

En restent de nos jours : la Fontaine, le colombier, la Tour des Gardes , une grotte de rocaille et … la pyramide

http://www.parcsafabriques.org/mauperthuis/jcchatelet.htm

https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipP1-0G7e9wYC5dFwB-l-jtY69tGUbcazNv1uLxH=w500-h500-k-no

Tout d’abord le futur initié doit passer par une zone de grottes dans un repli de terrain encaissé et obscur représentant l’enfer.

Un passage souterrain débouchait dans la pyramide c’était l’épreuve de régénération. La pyramide comporte une salle menant au « passage » : l’intermédiaire entre le monde souterrain que l’on laisse derrière soi et le monde nouveau auquel accède l’initié telle une renaissance.

Dans le parc, Brongniart avait également érigé le tombeau de Gaspard de Coligny.

Les restes de l’amiral supplicié lors de la Saint-Barthélémy ont longtemps pérégriné ( si j’ose dire ) avant de reposer enfin à Châtillon-Coligny.

Montfaucon, Chantilly, Montauban, la Hollande, Châtillon-sur-Loing, Mauperthuis, Zurich, retour en France.

En 1785 le marquis de Montesquiou avait obtenu de la famille de Coligny de disposer des restes de l’amiral pour les déposer le 16 août 1786 dans une chapelle à Mauperthuis, au bord de l’Aubetin, légèrement ombragée de saules pleureurs.

» Ici reposent et sont honorés enfin, après deux siècles, les restes de Gaspard de Coligny, amiral de France, tué à la Saint Barthélémy, le XXIV août M.D.LXXII »

En septembre 1797 le tombeau est profané et le monument racheté par Alexandre Lenoir est exposé au Musée des Petits Augustins jusqu’en 1804 auprès des mausolées de …? Catherine de Médicis et Charles IX !

A la fermeture du musée on ne sait ce qu’est devenu le monument.

Mais si le tombeau fut profané, les restes de l’amiral eux, avaient été emportés par les Montesquiou dans leur fuite en Suisse et conservés par eux jusqu’en 1851, puis rendus au duc de Montmorency pour qu’ils reposent dans cette terre qu’affectionnait tant l’amiral.

Encore un grand merci,cher Cosmo pour cette semaine de grand bonheur et pardonnez-moi si j’ai un peu squatté votre espace en parlant de Mauperthuis

18 mars 2025 @ 16:34

Un grand merci, chère Charlotte, pour ces informations qui illustrent bien l’état d’esprit de certains membres de l’aristocratie française à al fin de l’Ancien Régime.

20 mars 2025 @ 20:51

Portrait posthume de Marie-Antoinette : les yex sont du Prince Carlos-Javier de Bourbon-Parme, de son fère te de ses soeurs.