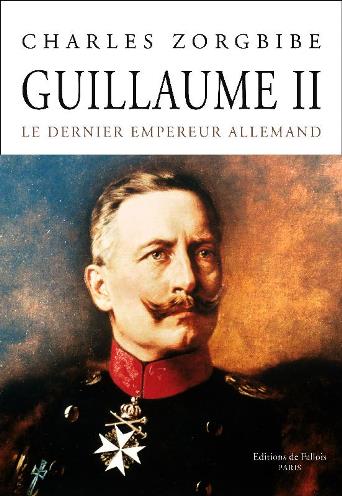

Parution d’une biographie consacrée au dernier empereur allemand par Charles Zorgbibe aux Editions de Fallois. Voici la note de l’éditeur : « Né à Berlin en 1859, mort en exil aux Pays-Bas en 1941, le dernier des Hohenzollern a été le héros d’une double tragédie, celle d’un homme et celle d’une nation.

La tragédie d’un homme. Une intelligence rapide, apte à saisir les différents aspects d’un problème et soutenue par une mémoire solide. Un charme et une courtoisie qu’il était toujours prêt à déployer. Une aspiration à la conciliation, le besoin de concilier les forces rivales au sein de son Empire et les nations rivales sur la scène internationale. Une inclination à la paix, prouvée lors des crises marocaines de Tanger et d’Agadir ou face aux guerres balkaniques – et qui ne disparaît qu’en 1913, dans un grand mouvement romantique, lors de la célébration du centenaire de la guerre de libération prussienne contre Napoléon.

Mais aussi une profonde division intérieure, une fragilité nerveuse et physique. Une tension constante afin de surmonter son handicap de naissance – ce bras atrophié et paralysé qui fait de lui, selon son précepteur, le soldat le moins apte physiquement qu’ait jamais compté l’armée allemande… alors qu’il accède, à 29 ans, à la tête de la Prusse-Allemagne, l’État le plus militaire d’Europe. D’immenses pouvoirs personnels et l’angoisse de ne pas être en mesure de les assumer..

Une fuite en avant. Guillaume se fait le porte-parole arrogant de la montée en puissance du Deuxième Reich. Excellent orateur, le meilleur orateur allemand de son temps, il multiplie les discours belliqueux, menaçants, il invite ses armées à se comporter comme » les Huns sous Attila « . Il va jusqu’à transformer son visage aux traits sensibles, presque efféminés, en se défigurant avec sa célèbre moustache en croc, aux pointes dressées et jusqu’à transformer sa voix en adoptant l’accent guttural des officiers de Potsdam. Pour, dans un étonnant discours à Brême, en plein apogée du Reich, se livrer à une vibrante méditation sur la grandeur et le déclin des empires…

La tragédie d’une nation. L’Allemagne, unifiée depuis peu, qui voulait prendre toute sa place dans le heurt des ambitions européennes, être une nation conquérante parmi les nations conquérantes d’Europe, toutes soulevées par le besoin » darwinien » d’engager la lutte pour la vie d’où émergerait le peuple le plus fort, le plus entreprenant…

Mais une guerre n’était pas nécessaire à l’Allemagne pour devenir l’une des plus puissantes nations. Dernière arrivée dans la compétition impérialiste, elle avait réussi sa politique mondiale : » État tentaculaire « , elle était présente en Afrique, au Proche-Orient, en Chine, dans le Pacifique-Sud et ses émigrés formaient des communautés dynamiques, florissantes et restées attachées à la mère-patrie dans les deux Amériques. Portée par la discipline et le talent de ses chercheurs, de ses cadres économiques et de ses ouvriers, elle était au premier rang de la science et des industries les plus jeunes, chimique et électrique, qui partaient, elles aussi, à la conquête du monde. Elle était restée une nation militaire, avec la meilleure armée du continent et la seconde marine de guerre du monde, avec tous les risques qu’engendrait sa concurrence avec la flotte et le pouvoir naval britanniques… mais elle n’était plus une nation exclusivement féodale et militaire : les élites aristocratiques traditionnelles, les junkers qui avaient fait la Prusse, coexistaient désormais avec les » nouveaux messieurs » de l’industrie dans l’atmosphère pluraliste tissée par une presse et un parlement incisifs et remuants – un Reichstag où s’exprimaient nationalistes et libéraux-démocrates, et aussi la plus forte social-démocratie d’Europe.

L’avancée allemande vers l’hégémonie semblait irrésistible à la veille du premier conflit mondial. L’Allemagne continuait, certes, de payer l’erreur de Bismarck, le rapt des provinces françaises de l’Est considérées à tort comme revenant vers leur terreau germanique, une erreur que les successeurs de Bismarck payaient au prix fort puisqu’elle rendait impossible la réconciliation franco-allemande et suscitait l’encerclement progressif de l’Allemagne et de son ultime alliée, austro-hongroise. Pourtant, il est révélateur que les efforts britanniques pour contenir l’une des grandes ambitions de l’Allemagne impériale, la marche germanique vers l’Orient, le Drang nach Osten, aient semblé désespérés : le fameux chemin de fer Berlin-Bagdad, cette » arme ferroviaire » brandie par l’Allemagne au milieu des protectorats orientaux du Royaume-Uni, arrivait déjà à Mossoul ; le 19 mars 1914, les Britanniques cédaient le quart des parts de la Turkish Petroleum, c’est-à-dire de l’exploitation des pétroles d’Irak, à la Deutsche Bank.

On peut toujours rêver à ce qu’aurait été l’Europe sans le cyclone de la Première Guerre mondiale et ses neuf millions de morts parmi les générations les plus jeunes, et imaginer une Allemagne impériale qui aurait survécu, avec sa forte structure et ses repères, son évolution vers un parlementarisme classique – une Allemagne où l’aventure hitlérienne n’aurait pu prendre forme… En août 1914, à l’heure où les armées s’ébranlent, Lyautey s’écrie : » Ils sont fous ! Une guerre entre Européens, ce n’est pas une guerre, c’est une guerre civile ! » (Merci à Anne P.)

« Guillaume II. Le dernier empereur allemand », Charles Zorgbibe, Editions de Fallois, 2013, 400 p.

14 août 2013 @ 07:25

la phrase de Lyautey a été comprise plus tard….

le cher Thomas Mann s’est inspiré de l’infirmité de Guillaume II pour son roman « altesse royale », de mémoire, mais en inversant les réactions de l’intéressé ! nostalgique.

14 août 2013 @ 09:04

« L’Allemagne continuait, certes, de payer l’erreur de Bismarck, le rapt des provinces françaises de l’Est considérées à tort comme revenant vers leur terreau germanique, une erreur que les successeurs de Bismarck payaient au prix fort puisqu’elle rendait impossible la réconciliation franco-allemande… »

A la fin de la Guerre franco-prussienne de 1870-1871, la Prusse ne comptait pas remettre en cause les frontières définies par le traité de Vienne mais le nouveau Président du Conseil de la IIIe République pensait alléger la dette de la France en cédant ces territoires. Plus tard, Guillaume II a sérieusement pensé à rendre l’Alsace-Lorraine à la France mais à chaque fois, les Allemands gorgés de nationalisme criaient au scandale.

Je pense que ce qu’il a de tragique dans la Première Guerre Mondiale, c’est sa durée : 4 ans de bataille non-stop c’est très long, ajouté à cela la logique jusqu’au-boutiste était dangereuse et complétement stupide. Guillaume II a été jusqu’à menacé d’invasion l’Empereur Charles Ier d’Autriche-Hongrie juste parce que celui-ci voulait négocier la paix.

14 août 2013 @ 11:12

J’ai déjà lu un livre sur Guillaume II, mais chaque livre apporte de nouveaux éléments.

14 août 2013 @ 12:53

Une biographie qui me semble passionnante et que je vais me dépêcher de commander. J’avais lu, il y a quelques années, une biographie comparative des trois cousins « le roi, l’empereur et le tsar » qui mettaient en lumière l’imbrication entre rapports diplomatiques et rapports familiaux.

14 août 2013 @ 16:34

Dans ma famille, Guillaume II était considéré comme l’incarnation du mal…Trop facile de dire, après : « je n’ai pas voulu cela ! ». Mon grand-père était officier de carrière et a été grièvement blessé à Notre-Dame de Lorette .

15 août 2013 @ 12:34

Il me semble que depuis « le mal » comme vous dites a pris de bien pires visages.

15 août 2013 @ 19:17

Oui, hélas, à chaque époque ses fléaux…et leurs ambitions !

16 août 2013 @ 20:21

PARUTION EN SEPTEMBRE!!!

18 août 2013 @ 04:05

Dites PGE, parlez-vous l’allemand? Et du coup, je suis très curieuse, parlez-vous l’arabe (du Maroc) et les dialectes berbères? FdC

10 décembre 2013 @ 23:19

J’ai lu avec énormément d’intérêt cette nouvelle biographie de Guillaume II. Elle m’est tout particulièrement utile dans le cadre de la rédaction de l’analyse critique historique relative à la visite du dernier empereur d’Allemagne à l’abbesse de l’abbaye bénédictine de Maredret (Province de Namur – Belgique) le vendredi 23 juin 1916. Je viens en effet de découvrir dans les archives de l’abbaye de Maredret le récit decette visite et de la conversation entre l’Empereur et l’Abbesse, récit inédit à ce jour (il est intégralement visible sur le site http://www.19141918.maredret.be). La publication de cet excellent ouvrage tombe à point nommé à quelques semaines du début des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale. Le personnage impérial que l’on peut reconnaître dans le récit de la visite à Maredret est très proche de celui décrit dans la nouvelle biographie.